Jubi TV – Papua negeri bertajuk surga kecil yang jatuh ke bumi. Namun faktanya Papua tidak tampak lagi seperti surga kecil yang didambakan oleh orang Papua. Konflik, penembakan, serta kekerasan terus melingkari kehidupan Orang Asli Papua (OAP).

Sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia, kekerasan terus terjadi. Belum lagi kontak tembak antara pasukan TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) yang justru kian kerap terjadi akhir-akhir ini. Imbasnya bukan hanya kematian pihak yang bertikai, tapi juga warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Pola kekerasan yang sama selalu berulang, bahkan menjadi siklus kekerasan dan perlawanan yang terus terjadi dari masa ke masa.

Orang Papua terus menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengalami diskriminasi dan intimidasi. Warga sipil—terutama mereka yang mengalami korban pelanggaran HAM, para anak keturunan tahanan atau narapidana politik dan para anak kombatan TPNPB/OPM—tidak pernah mendapatkan keadilan dari Negara. Berulang kali, ribuan warga sipil asli Papua harus mengungsi, karena takut menjadi korban salah sasaran dalam konflik bersenjata yang kian memanas.

Konflik yang berkepanjangan membuat orang Papua mengalami trauma. Trauma itu menyebabkan anak keturunan para aktivis OPM dan korban pelanggaran HAM untuk memilih melawan atas apa yang dilakukan aparat terhadap keluarga mereka. Di lain sisi, Negara tidak pernah memenuhi permintaan dialog dari berbagai pihak. Berbagai upaya dilakukan orang Papua untuk mencari solusi dan berdialog. Namun solusi untuk menjadikan Papua tanah damai tak kunjung terjadi. Padahal konflik panjang di Tanah Papua telah mengorbankan hak-hak dasar orang Papua sebagai umat manusia selayaknya.

Konflik terbuka antara aparat dan TPNPB kerap kali terjadi di tengah ruang bermain anak-anak. Di daerah pegunungan tengah Papua, seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Paniai, Pegunungan Bintang dan Nduga, konflik baru terus terjadi, membuat trauma baru bagi warga setempat, terutama anak anak yang menyaksikan orangtua mereka dibunuh. Siapa sutradara kekerasan di Tanah Papua? Seperti apa evaluasi pemerintah atas pengiriman pasukan non organik TNI/Polri ke Papua? Mengapa berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua tak kunjung diselesaikan? Mengapa pula desakan agar pemerintah menarik pasukan TNI/Polri selalu diabaikan pemerintah?

Korban semakin banyak

Laporan Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) yang kelima mendokumentasikan kekerasan yang terjadi sepanjang Januari 2015 sampai dengan Desember 2016. Laporan itu menyebutkan ada 16 kasus pembunuhan diluar hukum yang terjadi selama tahun 2015 – 2016. Laporan yang sama menyebutkan hanya satu kasus pembunuhan yang diproses secara hukum di pengadilan militer. Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen untuk mengadili berbagai kasus kekerasan yang dilakukan aparat keamanannya. Kekerasan di Papua hanya dibalas dengan kekerasan, tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Negara misalnya, tidak menunjukkan upaya menyembuhkan trauma dari para korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Laporan ketujuh ICP memberikan analisis pelanggaran dan kekerasan yang terjadi sejak Januari 2019 hingga Desember 2020. Laporan itu juga menyajikan data yang disusun ICP dan West Papua-Netzwerk terkait jumlah konflik bersenjata di Papua Barat antara 2017 dan 2020. Dokumen itu menyebutkan antara 2017 dan 2020 terjadi banyak kekerasan di Tanah Papua. Jumlah bentrokan bersenjata pada tahun 2017 sebanyak 24 kasus, dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 44 kasus. Tahun 2019, terjadi sebanyak 33 kasus bentrokan, dan tahun 2020 sebanyak 64 kasus. Jumlah aparat TNI/Polri pun semakin bertambah. Tahun 2017 sebanyak 3 orang, lalu bertambah menjadi 8 orang pada tahun 2018. Tahun 2019, jumah itu bertambah menjadi 18 orang, dan tahun 2020 sebanyak 11 orang. Jumlah aparat keamanan yang terluka pada 2017 sebanyak 8 orang, dan bertambah menjadi 15 orang pada tahun 2018. Tahun 2019 sebanyak 12 aparat keamanan terluka, dan tahun 2020 ada 10 orang aparat keamanan terluka.

View this post on Instagram

Jumlah korban jiwa dari pihak TPNPB pada tahun 2017 sebanyak 2 orang, dan bertambah menjadi 12 orang pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sebanyak 14 kombatan TPNPB tewas, dan pada tahun 2020 juga ada 14 orang personil TPNPB yang tewas. Jumlah kombatan TPNPB yang terluka pada tahun 2017 sebanyak 2 orang, dan bertambah menjadi 4 orang pada tahun 2018. Tidak tercatat ada personil TPNPB yang terluka pada tahun 2019, namun pada 2020 ada seorang personil TPNPB yang terluka.

Akan tetapi, jumlah korban jiwa dari pihak warga sipil justru berlipat ganda dibandingkan jumlah korban dari para pihak yang bertikai. Data ICP merinci data korban jiwa yang diakibatkan konflik bersenjata di Papua, baik para korban kekerasan maupun korban yang meninggal karena berbagai keterbatasan saat mengungsi atau berada di pengungsian. Pada 2017 ada tiga warga sipil yang tewas, dan semuanya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB. Pada tahun 2018, jumlah itu melonjak hingga mencapai 62 korban. Sejumlah 25 orang korban jiwa merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB, sementara 17 orang lainnya adalah korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Selain itu, ada 20 warga yang meninggal karena hidup dalam pengungsian.

Pada tahun 2019, ada 216 kasus warga sipil meninggal akibat konflik bersenjata di Papua. Dari jumlah itu, ada 7 warga yang meninggal merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB, dan ada 13 warga yang meninggal karena menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Selain itu, ada 196 warga sipil yang meninggal saat hidup dalam pengungsian.

Sepanjang 2020, ada 213 warga sipil yang meninggal dunia karena konflik di Papua. Sejumlah 7 warga sipil tewas karena menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB. Ada pula 20 warga sipil yang tewas karena menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Selain itu, ada 186 warga sipil yang meninggal saat hidup dalam pengungsian Data ICP menyebut pada 2017 ada 12 warga sipil yang terluka karena konflik Papua, 3 orang merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan kombatan TPNPB, dan 9 orang lainnya adalah korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Pada tahun 2018, ada 15 warga sipil yang terluka, 7 orang merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan, dan 8 orang lainnya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan.

Pada 2019, ada 9 warga sipil yang terluka karena konflik Papua, kesemuanya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan. Pada 2020, ada 26 warga sipil terluka, 16 diantaranya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB, dan 10 lainnya merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan.

Sindonews.com pada 17 Januari 2022 melansir pernyataan Kepala Biro Dukungan Penegakan Komnas HAM Gatot Ristanto yang menyebut ada 53 peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang 2021. Berbagai peristiwa itu menimbulkan 47 korban jiwa, dan 24 orang korban diantaranya meninggal dunia. Gatot menyatakan kekerasan itu dilakukan TPNPB maupun aparat gabungan TNI/Polri, dengan bentuk kekerasan seperti penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, serta pembakaran atau perusakan bangunan. Tribunnews.com melansir pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda) Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri yang menyatakan ada 46 orang meninggal akibat konflik di Papua. Fakhiri menyatakan pada 2021 ada 29 kasus kekerasan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Kabupaten Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Fakhiri merinci, korban tewas dari kalangan warga sipil sebanyak sebanyak 19 orang, prajurit TNI 11 orang, anggota Polri empat orang dan kelompok bersenjata 12 orang.

Siklus kekerasan di Papua

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar mengatakan intensitas kontak tembak dalam konflik di Tanah Papua dari waktu waktu terus meningkat.

“Konflik yang berkepanjangan itu adalah bagian dari siklus yang harus dihentikan. Negara memunyai peran penting dalam menyelesaikan persoalan konflik di Tanah Papua,” katanya.

Siregar mengatakan bahwa, konflik di Papua ini merupakan konflik ideologi dimana TPNPB/OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia, sementara TNI/Polri mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Biasa disebutkan dengan ‘NKRI harga mati’ dan ‘Papua merdeka harga mati’. Persoalan ideologi itu apabila dibiarkan akan menghambat eksistensi Orang Asli Papua atau OAP,” katanya.

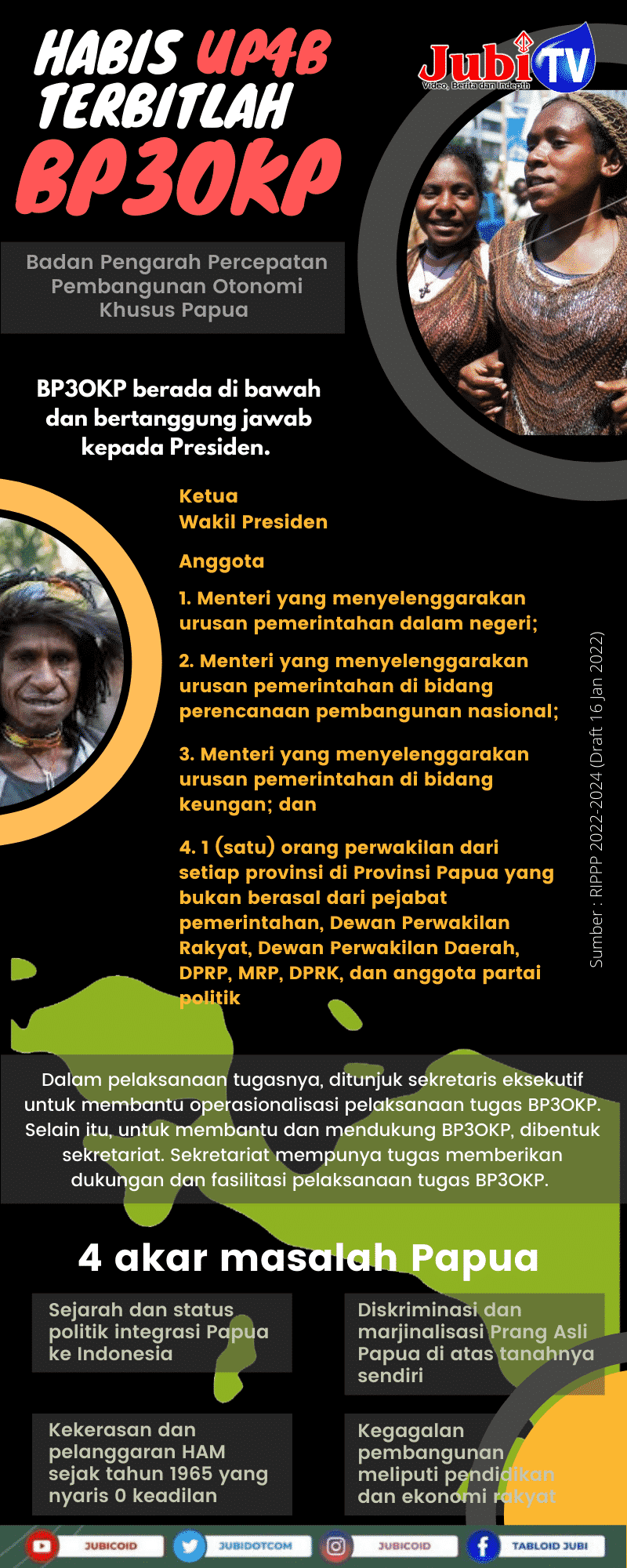

Siregar mengingatkan Negara harus kembali mengacu usulan Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama dengan Jaringan Damai Papua yang merumuskan empat akar masalah konflik Papua. Keempat akar masalah itu adalah kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi Orang Asli Papua, kekerasan negara dan dugaan pelanggaran HAM, serta kontroversi sejarah dan status politik wilayah Papua.

“Imbas dari konflik empat akar masalah itulah yang kemudian membuat Papua seperti paradoks pelik. Persoalan di Papua itu beragam, yakni pelanggaran terhadap Hak Sipil dan Politik [maupun] hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Persoalan itu harus dibicarakan dengan meninjau rekomendasi dari orang Papua untuk berdialog,” katanya.

Siregar menyebut kompleksitas konflik di Tanah Papua hanya dapat diurai jika pemerintah mau membuat jeda kemanusiaan untuk menghentikan rantai kekerasan di Papua. Pemerintah juga harus bertanggungjawab untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi Orang Asli Papua.

“Pemerintah Indonesia jangan berpikir dengan membangun jembatan, membangun infrastruktur yang besar. Bukan itu yang [seharusnya] disuguhkan kepada masyarakat. Kalau penanganan berdasarkan pendekatan pembangunan infrastruktur, atau rencana perusahaan besar masuk [berinvestasi] ke Papua, konflik tidak akan pernah selesai. Konflik akan gagal terselesaikan karena [langkah pemerintah] tidak menyentuh persoalan mendasarnya,” kata Siregar.

Siregar mengatakan kejahatan dan kekerasan di Papua terus berlanjut karena ada praktik pembiaran kepada para pelaku kekerasan, dan hal itu sudah menjadi sorotan banyak pakar.

“Aksi-aksi kekerasan itu harus diselesaikan secara hukum, sehingga masyarakat percaya pada pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki perspektif “A Non-Zero-Sum Game” untuk mengakhiri konflik di Papua, di mana kemenangan satu pihak tidak seharusnya dianggap sebagai kekalahan pihak yang lain.

“Jika tidak dihentikan, konflik itu akan panjang dan masyarakat sipil akan jadi korban. Perlindungan dan pemenuhan hak [warga negara] itu tanggung jawab negara. Jadi negara harus segera menyelesaikan konflik di Papua,” kata Siregar.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah di Jakarta tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan agenda reformasi di Papua. Ia mencontohkan inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua.

“Otsus adalah jalan tengah yang pernah disepakati pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri. [Otsus diberikan] untuk menengahi keinginan merdeka dari Papua dan keinginan pemerintah Jakarta agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.

Usman mengatakan Otsus Papua memandatkan berbagai hal yang sangat penting, seperti pemberian kekuasaan yang otonom secara politik kepada Orang Asli Papua, perlindungan hak tradisional Orang Asli Papua. Otsus juga memandatkan pemberian otoritas kultural melalui Majelis Rakyat Papua (MRP), agar seluruh kekayaan alam Papua dan kebijakan strategis menyangkut Papua ditempuh dengan persetujuan MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua.

“Dalam Otsus Papua juga terdapat beberapa kewajiban mendasar pemerintah untuk menyelesaikan kasus kasus HAM, salah satunya dengan mendirikan Komisi HAM di Papua, mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, mendirikan Pengadilan HAM yang berkedudukan di Papua. Seluruh agenda reformasi yang dituangkan dalam Otsus Papua tidak berjalan, salah satu sebab utamanya inkonsistensi pemerintah,” kata Usman.

Usman juga menyatakan inkonsistensi pemerintah bisa terlihat dari pemekaran Provinsi Papua yang dilakukan sebelum MRP terbentuk pada tahun 2003. MRP sendiri baru dibentuk pada akhir 2004, dan pembentukan Provinsi Papua Barat sempat menjadi kontroversi diantara para pemangku kepentingan politik di Papua. Usman menyatakan inkonsisten itu juga terlihat dalam langkah sepihak pemerintah pusat merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Pada 19 Juli 2021, pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Perubahan Kedua UU Otsus Papua).

“Pemerintah sekarang justru mengambil kembali otonomi politik Papua melalui UU Otsus yang direvisi kedua kali. [Pemerintah] membentuk badan yang terpusat, misalnya badan khusus di bawah Kantor Wakil Presiden, sampai dengan menghapuskan ketentuan pasal di UU Otsus mengenai pendirian partai politik di Papua,” kata Usman.

Usman menegaskan pemerintah juga menunjukkan inkonsistensi dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyatakan seluruh janji dan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua tidak ada yang terpenuhi.

“Impunitas itu terjadi selama ini dari mulai Papua masih berada pada era Orde Baru, hingga Papua berada pada era reformasi. Impunitas artinya ketiadaan penghukuman, tidak adanya orang yang dihukum karena kejahatan yang terjadi di Papua, khususnya kejahatan pelanggaran HAM,” katanya.

Usman mengatakan hingga saat ini pembunuhan yang tidak sah, pembunuhan di luar proses hukum, penculikan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, pemindahan paksa, masih terjadi di Papua. Seluruh pelanggaran HAM itu terus berulang, tanpa ada satupun pelaku yang dihukum secara adil.

“Di sisi lain, beberapa pejabat militer yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua justru mendapatkan promosi tanpa adanya penghukuman. Janji pemerintah Indonesia pada tahun 2015 [yang disampaikan] di depan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa kasus Wamena dan kasus Wasior ke pengadilan juga tidak terpenuhi,” kata Usman.

Seperti diberi kayu bakar baru

Moderator Dewan Gereja Papua (WPCC), Pdt Benny Giay mengatakan Gereja memiliki peran kunci dalam upaya advokasi berbagai persoalan dalam konflik Papua. Menurutnya, Sinode Gereja Kingmi Tanah Papua sempat terkooptasi alam pikir pemerintah Indonesia pada tahun 1964, hingga para tokoh gereja berhasil membangkitkan peran Gereja mengadvokasi kepentingan Orang Asli Papua. Gereja pun memiliki penilaian yang tajam atas situasi konflik Papua. Mantan Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua itu menyitir arsip Sinode Gereja Kingmi yang menunjukkan bagaimana Gereja terpengaruh cara pikir pemerintah, dan hal itu mempengaruhi bagaimana Gereja menangani konflik di Tanah Papua.

“Pada tahun 1964 Gereja GKI, Kingmi Papua, dan Gereja Katolik telah melakukan penandatanganan bersama dan menyerahakan kepada Presiden Soekarno,” katanya.

Giay mengatakan pada masa itu gereja di Papua memandang Indonesia sebagai pelayan Allah yang akan menyejahterakan masyarakat, dan hal itu terpatri dalam pemikiran para pendeta. “Gereja Kingmi Papua sendiri khususnya. Tapi saya tidak tahu dengan Gereja GKI dan denominasi gereja lain,” katanya.

Giay mengatakan pada pertengahan April sampai bulan Juni-Juli tahun 1964, para tokoh gereja serta pimpinan sinode di Tanah Papua dibawa ke Bogor, mengikuti indoktrinisasi selama 1 bulan.

“Setelah itu, mereka membuat pernyataan Gereja mendukung Indonesia menduduki Tanah Papua. Hal itu berpengaruh kepada bagaimana peran gereja dalam mengani orang Papua pada masa itu, kini, dan nanti,” katanya.

Ia menjelaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tragedi kemanusiaan pada 1977 sampai 1978 menjadi semacam momentum kebangkitan Orang Asli Papua.

“Hal itu mencerminkan bahwa ada yang salah dengan Indonesia. Lama-lama, generasi muda itu muncul dan bangkit melawan sejak tahun 1977. Ada semacam gerakan, hingga sampai ke [kelompok musik] Mambesak, [kelompok] mahasiswa, [kelompok] perempuan, [kelompok] akademisi—itu yang mengganggu [cara pandang lama] Gereja. Gereja [akhirnya] merasa bahwa pemerintah ini bukan pelayan Tuhan lagi,” kata Giay.

Giay menyebut Gereja kini memandang ada yang salah dengan pemerintah. Ia menyebut inkonsistensi pemerintah itu dengan ‘bicara lain, dan main lain’, sebuah perumpamaan tentang bagaimana tindakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan pemerintah. Berbagai denominasi Gereja melihat penderitaan dari jemaatnya di Papua, sehingga Gereja mendirikan berbagai perangkat organisasi Gereja atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengadvokasi persoalan HAM di Papua.

“Kesadaran kita itu mendorong kami untuk turut menghadirkan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Cabang Papua atau Elsham Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Papua, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, dan sebagainya. Sinode Gereja Kingmi Tanah Papua juga terlibat mendirikan LSM, karena salah seorang pendeta Kingmi dibunuh pada tahun 1984,” kata Giay.

Berbagai perangkat organisasi maupun LSM advokasi pelanggaran HAM yang dimotori Gereja memiliki sejarah kerja panjang dalam mengangkat persoalan konflik Papua. Sayangnya, demikian menurut Giay, persoalan konflik di Papua tak kunjung terselesaikan, dan eskalasi konflik malah terjadi.

“Kami melihat bahwa persoalan umat semakin serius. Itu satu perkembangan baru, dan kami menilai bahwa ada permasalahan yang terjadi di pemerintahan. Itu sangat memprihatinkan. LSM dan Gereja [mencoba] mengurus [persoalan konflik di Papua] tetapi Gereja juga [memiliki] keterbatasan sumber daya manusia untuk mengumpulkan laporan-laporan pelanggaran HAM,” kata Giay.

Dewan Gereja Papua yang beranggotakan para pimpinan Sinode Gereja di Tanah Papua duduk bertemu dua bulan sekali untuk membahas berbagai persoalan Orang Asli Papua yang terdampak konflik bersenjata di sana, termasuk masalah pelanggaran HAM yang terjadi.

“Dan kami mengeluarkan laporan melalui Suara Gembala,” kata Giay.

Terus berulangnya berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua menurut Giay telah membuat Dewan Gereja Papua menilai bahwa konflik itu berlanjut karena ada pembiaran yang dilakukan oleh Negara dan apaturnya.

“Konflik di Papua kerap kali dijadikan semacam proyek oleh Negara,” katanya.

Giay menyerukan agar aparat keamanan terlibat perdagangan senjata api di Tanah Papua agar berhenti melakukan praktek jual-beli senjata dan amunisi kepada TPNPB ataupun OPM.

“Tentara yang melanggar hukum harus dihukum. [Pemerintah] bicara membasmi teroris OPM, Kelompok Kriminal Bersenjata, [tetapi] pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan lain di lapangan. Kalau begitu, siapa tipu siapa? Indonesia bermuka dua,” katanya.

Giay mengatakan bahwa selama ini pos TNI/Polri diserang, dan selalu disebut bahwa menyerangnya Kelompok Kriminal Bersenjata, namun oknum anggota TNI/Polri justru terlibat menjual senjata kepada kelompok bersenjata di Papua.

“Saya tidak temukan dalam kamus politik atau ideologi apapun, tentang TNI/Polri yang jual-beli senjata ke KKB untuk serang pos [mereka sendiri]. [Persoalan] jual-beli senjata itu sudah sangat terkenal di Papua. Saya sudah pernah sampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo, namun tidak ada pernyataan yang disampaikan Jokowi hingga saat ini,” katanya.

Kendati sudah ada beberapa anggota TNI/Polri yang ditangkap dan diadili karena menjual senjata dan amunisi kepada kelompok bersenjata di Papua, Giay menilai pemerintah tidak menunjukkan upaya nyata untuk menghentikan perdagangan senjata itu. Giay menilai itu bentuk pembiaran pemerintah, dan pembiaran itu seperti menyorong kayu bakar baru agar api konflik Papua terus menyala.

“Saya pernah menyampaikan kepada Presiden agar dapat membentuk tim independen yang turun untuk meneliti dan menginvestigasi jaringan mana atau [oknum] dalam tubuh TNI/Polri [mana yang] membuat bisnis jual-beli senjata di Tanah Papua,” katanya.

Sentimen anti Indonesia

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengatakan berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi konflik Papua gagal karena upaya itu tidak menyelesaikan masalah mendasar di Papua. Hal itu membuat Cahyo khawatir, karena justru membuat sentimen anti Indonesia semakin meluas di kalangan generasi muda Papua.

“Saya umpamakan [strategi itu] sebagai burung onta, karena kalau ada bahaya kepalanya sembunyi di tanah. Artinya, pemerintah menetapkan solusi yang tidak menyeselesaikan masalah,” katanya.

Cahyo mengatakan pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Papua dengan pembangunan, pemekaran, Otsus Jilid 2, hingga mengirim pasukan TNI-Polri ke Papua.

“Pemerintah ingin menyelesaikan konflik, tapi tidak menyelesaikan masalah. Masalah tetap dibiarkan, dan itu menghawatirkan karena secara terus menerus memperkuat perasaan sentiment anti Indonesia [di Papua],” katanya.

Cahyo mengingatkan, jika sentimen anti Indonesia dibiarkan terus berkembang, maka kehendak rakyat Papua untuk merdeka juga akan semakin meningkat. Kekecewaan rakyat Papua terhadap negara juga akan meningkat.

“Konsekuensinya, keinginan untuk merdeka. Walaupun tidak diekspresikan secara terbuka, tetapi dalam hati orang Papua ingin lepas karena di dalam negara Indonesia tidak ada ruang, tidak ada kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk hidup yang lebih baik,” ujar Cahyo.

Cahyo menyatakan sentimen yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia itu bukan pemerintah Orang Asli Papua, melainkan pemerintah kolonial, telah nyata ada. Ia mengatakan anggapan bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah kolonial itu semakin kuat pada sanubari para korban dan keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, seperti Benny Wenda dan Egianus Kogoya dan yang lainnya. Keluarga mereka adalah korban kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa lalu, dan trauma itulah yang membuat mereka melakukan gerakan memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Sewaktu kecil keluarga mereka banyak yang terbunuh akibat operasi militer di pegunungan tengah pada tahun 1977 – 1978. Yang lain juga demikian. Pemimpin politik saat ini, mereka pada masa kecilnya menjadi korban dari suatu operasi militer pendekatan keamanan,” kata Cahyo.

Cahyo menyatakan konflik Papua hanya bisa didamaikan jika aspirasi Papua merdeka ditempatkan dalam kerangka keindonesiaan, caranya dengan membuka diri berdialog.

“Yang ditagih orang Papua saat ini adalah pengakuan harkat martabat manusia papua, hak hidup. Itulah yang menjadi aspirasi Orang Asli Papua, itu yang tidak dipenuhi oleh Indonesia,” katanya.

Cahyo juga mengingatkan labelisasi kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris maupun penambahan komando teritorial seperti Komando Distrik Militer atau Komando Resor Militer tidak akan menyelesaikan masalah konflik di Papua. Ia menegaskan cara yang dianggap pemerintah Indonesia sebagai solusi itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah, dan justru menambah masalah.

“Pendekatan keamanan yang dilakukan menimbulkan luka, korban jiwa, dan trauma korban yang hidup belum tersembuhkan. Anak mereka, cucu mereka akan ikut bergabung dalam gerakan itu. Indonesia secara langsung atau secara tidak langsung turut membesarkan OPM dengan cara [menggelar] operasi militer [yang justru membuat] masyarakat sipil menjadi korban,” kata Cahyo.

Di pihak lain, aparat keamanan menyatakan mereka telah mengubah pendekatan yang mereka gunakan untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua. Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri misalnya, mengatakan selama masa kepemimpinannya polisi melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua. Menurutnya, pendekatan humanis itu digunakan untuk mengedukasi masyarakat agar penegakan hukum dapat diterapkan.

“Saya sebagai Kapolda melihat warga masyarakat di Tanah Papua sebagai Warga Negara Indonesia yang harus dilayani dari sisi kepolisian. Saya tidak pernah melihat masyarakat dari sisi lain,” katanya.

Fakhiri menegaskan pendekatan humanis itu akan dilanjutkan.

“Kami dalam langkah-langkah ke depan, dalam penanganan Papua, malah mengarah ke sana. Saya meminta garda terdepan di Polres melakukan komunikasi yang aktif dengan semua pihak, tokoh adat, tokoh masyarakat lebih khusus, [agar] mereka yang berseberangan kembali untuk bersatu dalam NKRI,” katanya.

Fakhiri pun meyakini upaya pemerintah mempercepat pembangunan di Papua akan diterima masyarakat sebagai langkah pemerintah untuk memberikan sentuhan pelayanan kepada warga di Papua. Seiring upaya pemerintah itu, jajaran Polri terus berusaha menurunkan ketegangan di antara pihak yang bertikai.

“Kami aparat kepolisian mengurangi langkah atau tindakan yang merugikan kebijakan pemerintah. Kami berusaha lebih sabar, berusaha membuka diri untuk memaksimalkan pendekatan dialogis, pendekatan kesejahteraan. Kami komunikasi aktif, supaya semua elemen masyarakat—baik dia yang terpengaruh ataupun mereka yang masih berada di hutan—bisa keluar [dan] kembali membangun kampungnya,” ujar Fakhiri. (*)

Reporter : Hengky Yeimo

Editor : Aryo Wisanggeni